La Explosión, una deuda pendiente

El Gobierno jamás reconoció su culpabilidad en el desastre y así eludió las indemnizaciones que le correspondía

Frente a la iglesia de San Severiano, un marino acompaña a las Autoridades civiles para depositar, ante el monumento que recuerda a las víctimas de la Explosión, una corona de flores. Lo observo cada año; pero miro hacia el mástil del Instituto Hidrográfico y la bandera española continúa ondeando en su punto más alto, orgullosa, ignorante de que hoy es su particular día de difuntos. ¿De qué sirve el recuerdo si no existe el arrepentimiento? No estaría de más un poco de compasión. Para nosotros no es un día de celebración: es un día de luto.

La particular deuda histórica que el Estado y la Armada contrajeron con la ciudad aquel 18 de agosto de 1947 no está ni mucho menos pagada, como tampoco están cerradas las cicatrices. El Gobierno jamás reconoció su culpabilidad y de esa forma eludió el pago de las indemnizaciones que pudieran corresponderle. A cambio se sacó de la manga, como por arte de magia, un Decreto de adopción por parte de una Dirección General de Regiones Devastadas, que no tenía ni un solo céntimo en la hucha para financiar la reconstrucción. No solo no había dinero, sino que tampoco había materias primas: ni hierro, ni arena, ni ladrillos, ni cemento. Pretendían pagar -y así lo hicieron- los 24 millones de pesetas a los que ascendió la primera intervención urbanística, en "módicos" plazos de 3 millones anuales. Eso solo para construir las primeras 80 viviendas, insuficientes a todas luces para las 380 familias desamparadas que se habían quedado sin hogar. Echevarrieta tuvo peor suerte: no le pagaron nada. Destruyeron por completo su factoría naval y encima tuvo que hipotecar su fortuna en recuperarla para la ciudad y para las familias obreras que dependían de ella. Los préstamos que rogó el empresario vasco al Jefe del Estado y que estaba dispuesto a devolver a razón de 6 millones de pesetas anuales -el doble que Regiones Devastadas- le fueron denegados taxativamente. Tampoco le dieron prioridad frente a otros astilleros. Esta cadena de rechazos y contrariedades demuestra que la Sociedad Española de Construcción Naval tenía influencias en el Gobierno e intereses particulares en la caída de Horacio Echevarrieta. En último extremo tuvo que recurrir a los bancos, que lo sacrificaron a base de intereses. Puro oportunismo de unos piratas que hallaron lucro en la catástrofe de Cádiz.

Y qué decir de la enérgica investigación que pidieron las fuerzas vivas de la ciudad en aquella multitudinaria reunión que tuvo lugar en el Ayuntamiento en la tarde del día 20. Se esfumó simplemente cuando todos comprendieron la naturaleza del crimen. Un tribunal militar se la arrancó de las manos a un juzgado de Cádiz para impedir que altos mandos del Departamento Marítimo fueran llamados a declarar y probablemente imputados en un delito de homicidio por negligencia. Esto es lo que hubiera deseado desde luego Manuel Gandarias, cuyos abogados trabajaron lo indecible para alcanzar la justicia merecida por la muerte de la que fue su mujer y de otras 149 personas entre hombres, mujeres y niños. Gandarias creía en el sistema; pero eran malos tiempos para este tipo de fe. Como cabía prever, en diciembre de 1950 se sobreseyó la causa sin que el juez instructor se atreviese a determinar la identidad de los culpables. No solo no tuvo valor para ello, sino que no desaprovechó la ocasión para dejar entrever, de una forma tan miserable, que "aparecen sí, algunos indicios de un posible acto de sabotaje realizado por una mano criminal dirigida por elementos contrarios al Régimen". ¿Quién iba a pensar que esa "mano criminal" había sido la del propio Régimen, que silenció los informes de dos oficiales de la Armada que advirtieron lo que podía ocurrir más temprano que tarde?

Cádiz no tenía más remedio que olvidar. Y realmente era la única opción que quedaba, porque lo que era el silencio ya estaba garantizado desde los inicios de la Dictadura. De la catástrofe solo se escuchó hablar a los cronistas oficiales previo paso por el riguroso filtro de la censura. Cincuenta años después fue cuando se escribieron y oyeron los primeros y más personales relatos de la Explosión, no sin miedo todavía a sufrir algún castigo por parte de los fantasmas del pasado. Para entonces la desmemoria ya había hecho su trabajo, las pruebas habían desaparecido, el archivo que las contenía se había volatilizado en un más que sospechoso incendio, la mayor parte de los auténticos protagonistas habían fallecido, otros se negaron a hablar, actores de segunda ocuparon su lugar y la imaginación de estos se ocupó de lo demás. En medio de este confuso remolino, la deuda se mantiene impagada, el perdón no le ha llegado a las víctimas y la bandera del Instituto se resiste a arrodillarse hasta media asta.

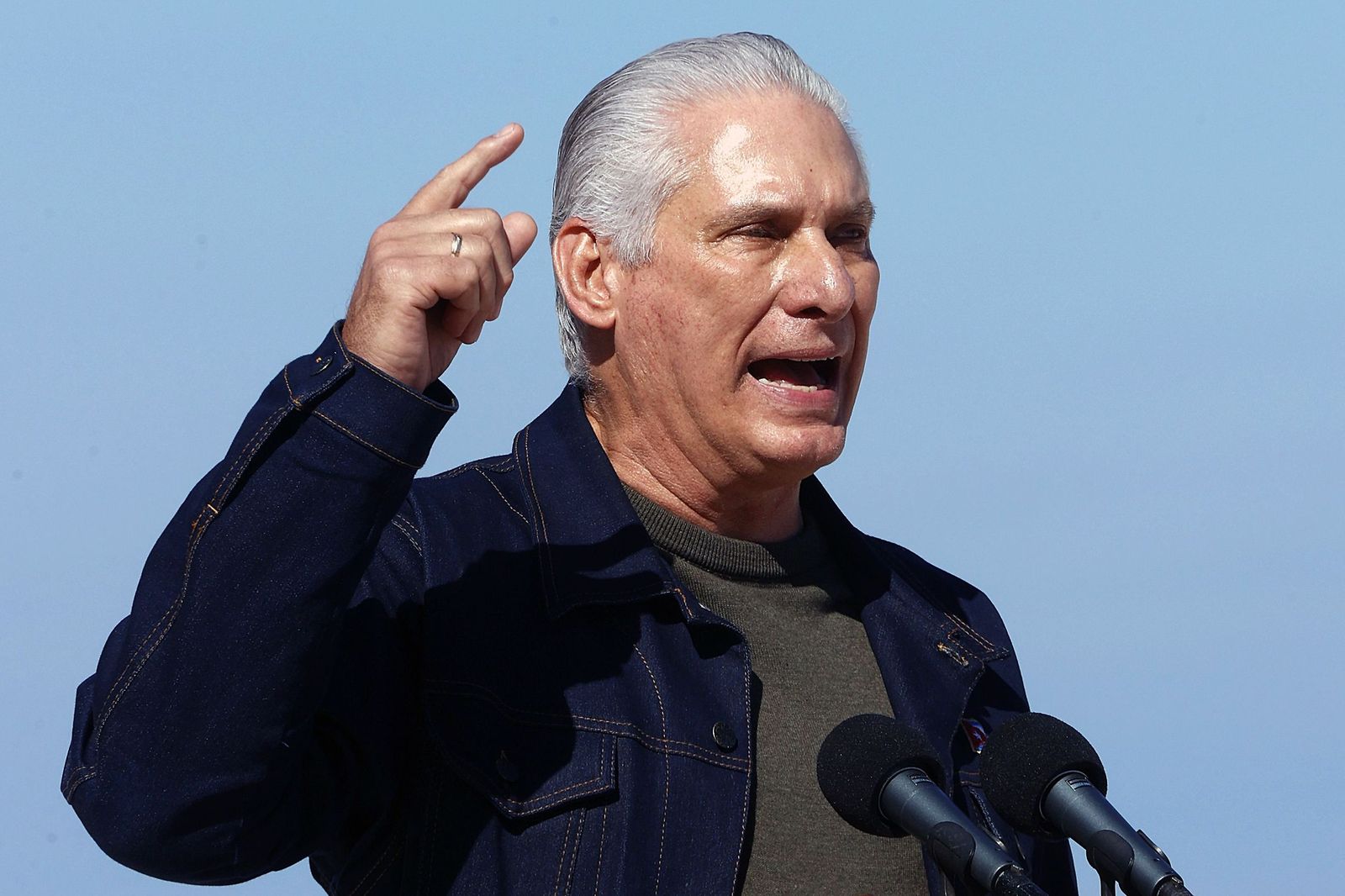

José Antonio Aparicio Florido, autor del libro La noche trágica de Cádiz.

También te puede interesar

Lo último