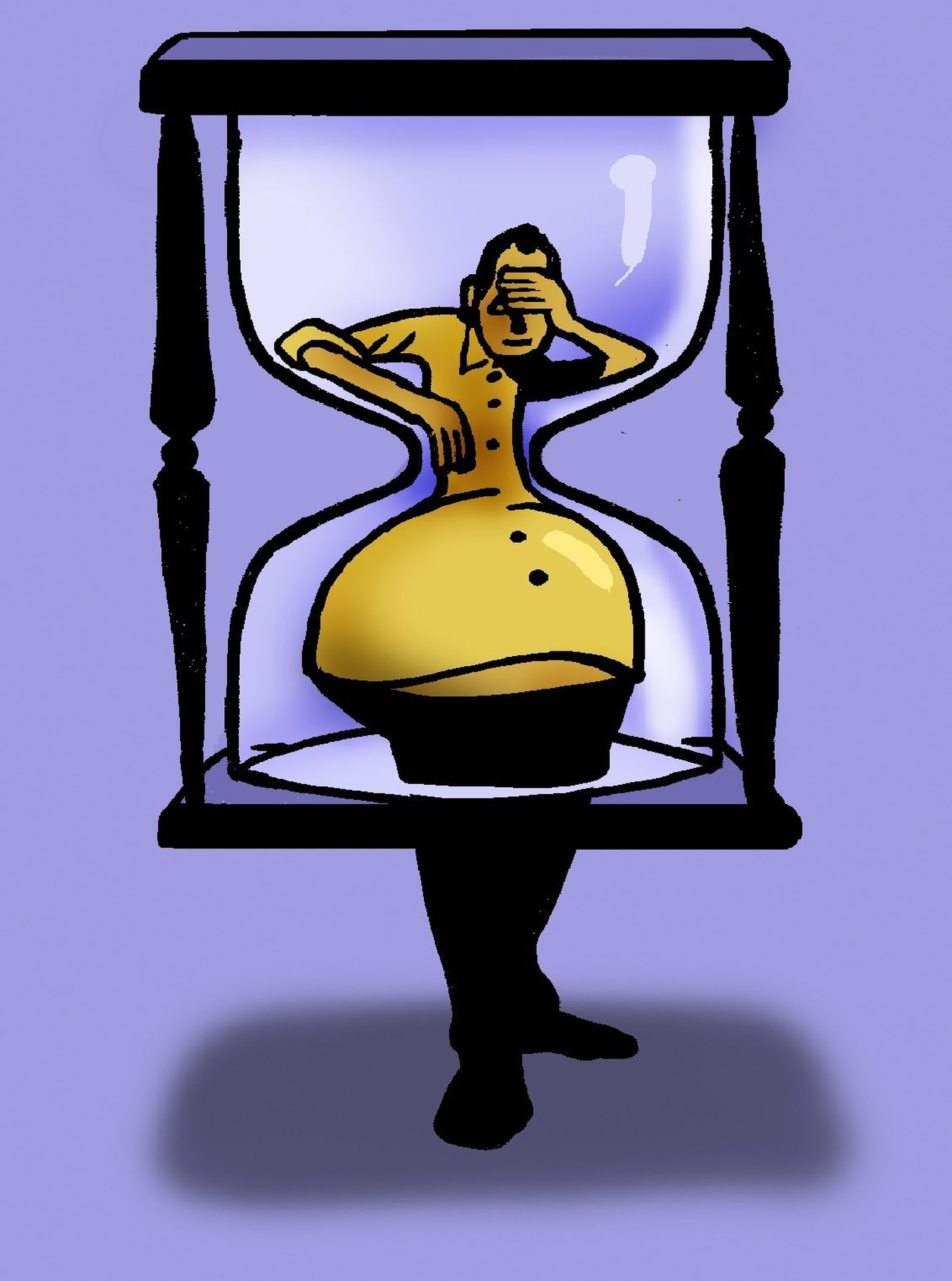

Uno de los aspectos de la psicología humana que más me ha interpelado siempre, en los últimos años, tal vez, con mayor fuerza, es la dificultad del hombre, convertida a veces en plena incapacidad, para la búsqueda de la verdad. Y no me refiero a la Verdad con mayúsculas. O si se prefiere que lo diga con términos más adaptados al momento presente: una incapacidad manifiesta para hacer autocrítica o autoexamen. Lo refiero a la de sus propios pensamientos, palabras y acciones, y los de su grupo, partido, institución o empresa. Confieso, añado, que aun siendo consciente de esta realidad, me ha costado siempre mucho aceptarla.

Sin duda, dicha conducta recuerda también ese viejo adagio de nuestros antepasados que hablaba de sostenerla y no enmendarla. En el fondo es esta actitud la que explica en buena parte el desalentador panorama que vemos a nuestro alrededor, donde nadie se siente culpable de nada, se prefiere arrojar balones fuera, no se consideran los errores propios y se cargan a cuenta de los demás.

Del enemigo real o pretendido mejor no aceptar la observación o la crítica, no darle ocasión a que lleve la razón, ni tan siquiera en parte. Hacerlo sería como reconocerle una cierta victoria. Lo que, tal vez, nos obligara asimismo a dar cuenta de nuestros propios errores e insuficiencias y perder de esta forma grados y reconocimientos. Y, cómo no, quizás a asumir también los errores de nuestro grupo, poniendo en riesgo nuestra pertenencia a él.

Quizás por eso nos sentimos mejor en el relativismo, donde existe la opinión, el relato, pero no la verdad. No hay una idea mejor que la otra, ni posición ética mejor que la del vecino: todas tienen el mismo valor y, sencillamente, dependen de la necesidad que tengamos en cada momento de invocar una u otra. De esta forma, nuestra conciencia, caso de que la cultiváramos, no tiene necesidad de inmutarse, y sí pensar en términos de mayor o menor utilidad, de mayor o menor efecto. Domina el relato del que posee más fuerza o habilidad para imponerlo.

Pero existe un motivo que bien podemos denominar de pertenencia. Casi siempre termina triunfando la conveniencia sobre la verdad, por el temor a quedar fuera de la tribu o a ser señalado por el líder de la misma como indeseable por defenderla. Cuando nuestra tribu o su líder son criticados, aunque lo sean justamente, todos cierran filas con ellos.

¿Es posible mantener la fidelidad a una causa o ideal sin renunciar a la autocrítica, a la búsqueda de la verdad, aunque su descubrimiento duela y pueda obligarnos a rectificar? Creo que sí lo es. Es cierto que muchos se sienten en el grupo como en su propia casa, la que con sus manos han colaborado a construir durante años y de la que tantas cosas dependen. Pero es factible, aunque no siempre fácil de lograr, compaginar ambas cosas: no renegar de aquello fundamental que compartes con el grupo, sin por eso dar por bueno todo lo que provenga de él, y aceptar la validez de algunas críticas sensatas que lleguen de fuera. La unión es importante, pero guardando siempre una cierta libertad de espíritu.

Hoy cualquier corrección de alguien ajeno, incluso cuando está dentro, resulta infecunda, porque quien la recibe la rechaza como si fuera un ataque dirigido con otras intenciones, más allá del deseo de objetividad. Se trata de una mera estrategia para descolocar y mejor atacar.

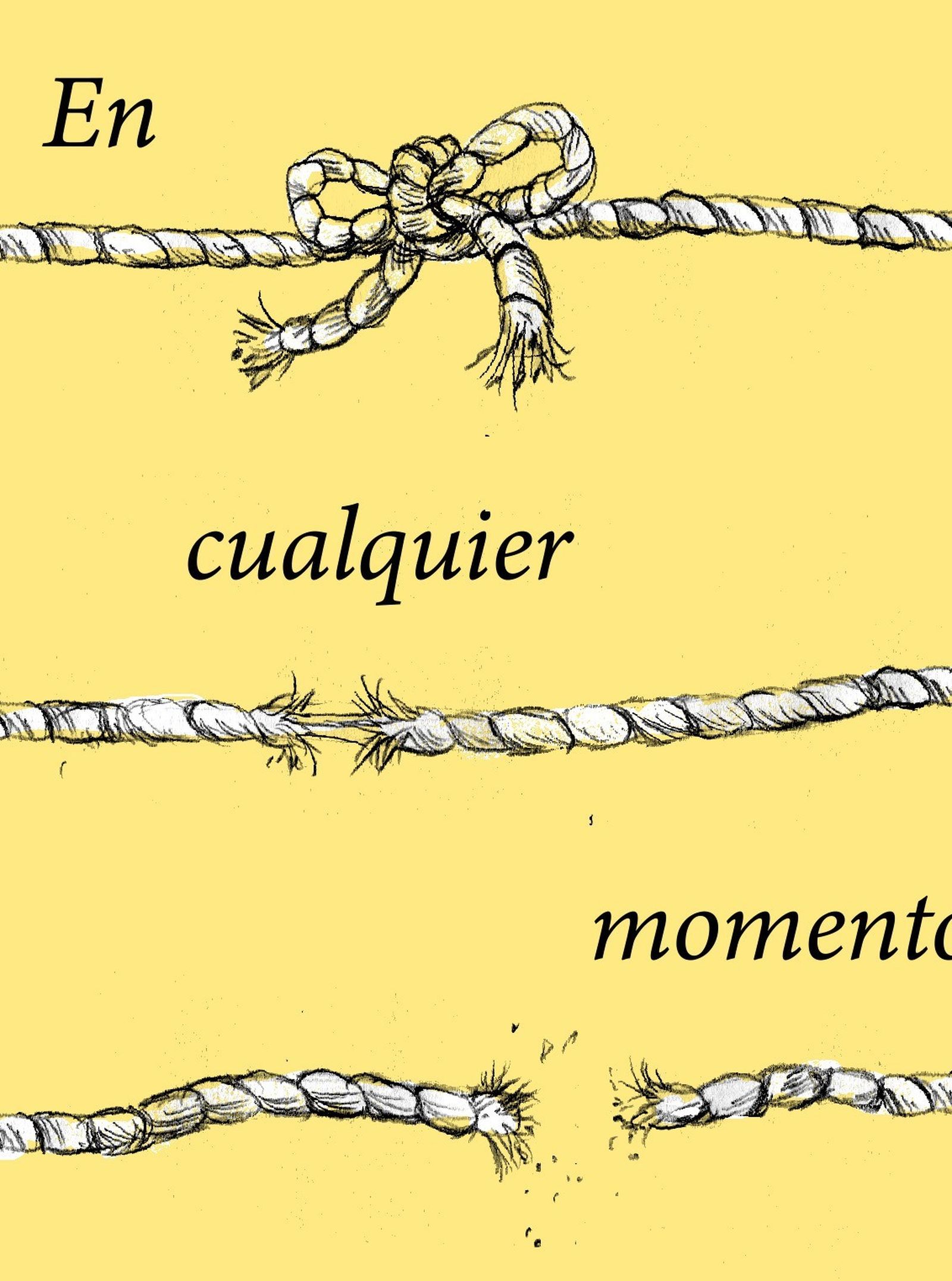

Y debido a que todas las opiniones, críticas y puntos de vista están en el aire o en las pantallas, esa búsqueda de la verdad se complica sobremanera, y son muchos los que se cansan y se acogen a la comodidad del relato forjado sin fuentes, fundamentos, ni previa búsqueda pertinaz alguna. En estas coordenadas nos movemos hoy. Vamos como perdidos, desorientados, sin tomarnos el esfuerzo, aunque nos vaya tanto en ello. Total, todo no es sino mera opinión, opinable. Pero, mientras, la mentira se hace ya insoportable.