El maravilloso mago de Oz

literatura | en un mundo de fantasía

Adelanto editorial

Dorothy vivía en el centro de las inmensas praderas de Kansas, con tío Henry, que era granjero, y tía Em, que era la esposa del granjero. Su casa era pequeña, pues los maderos con los que se había construido tuvieron que ser transportados en carro desde muy lejos. Poseía cuatro paredes, un suelo y un techo, todo lo cual conformaba una habitación. Y esta habitación contenía una hornilla de aspecto oxidado, un aparador para los platos, una mesa, tres o cuatro sillas y las camas. La gran cama de tío Henry y tía Em estaba en un rincón, y la pequeña cama de Dorothy en otro. No había allí desván ni sótano, a excepción del pequeño agujero cavado en el suelo, llamado refugio para ciclones, donde la familia podía resguardarse en caso de que uno de aquellos remolinos tan poderosos se alzara con la fuerza suficiente para arrasar los edificios a su paso. Una trampilla en medio de la habitación daba acceso a la escalera que bajaba al pequeño y oscuro agujero.

Cuando Dorothy salía a la puerta y miraba al exterior, lo único que veía era la extensa pradera gris a un lado y a otro. Ni un árbol ni una casa rompían la ancha superficie de tierra lisa que alcanzaba el borde del cielo en todas direcciones. El sol había horneado la tierra arada hasta convertirla en una masa gris, surcada por pequeñas grietas. Ni la hierba era verde, el sol había quemado las puntas de las largas hojas hasta volverlas del mismo color gris que se percibía por todos sitios. En una ocasión pintaron la casa, pero el sol despegó la pintura y se la llevó la lluvia, y ahora la casa se veía tan apagada y gris como todo lo demás.

Tía Em era aún una esposa joven y bonita cuando se fue a vivir a aquel lugar. Pero el sol y el viento la habían cambiado también a ella. Se habían llevado el brillo de sus ojos y, en su lugar, habían dejado un gris sobrio; se habían llevado el rojo de sus mejillas y labios, que se habían vuelto también grises. Era delgada y huesuda, y ya nunca sonreía. Al principio, cuando Dorothy, que era huérfana, se mudó a vivir con ellos, tía Em se sobresaltaba tanto con la risa de la niña que gritaba y se llevaba la mano al pecho cada vez que la alegre voz de Dorothy llegaba a sus oídos. Todavía hoy miraba a la pequeña, maravillada de que pudiera hallar algo con lo que reírse.

Tío Henry nunca sonreía. Trabajaba duro de sol a sol y no sabía lo que era la alegría. También él era gris, desde la larga barba a las rudas botas, y tenía un aspecto estricto y solemne y raramente hablaba.

Era Totó el que hacía reír a Dorothy y la salvaba de volverse tan gris como su entorno. Totó no era gris, era un perrito negro, de largo y sedoso pelo y unos ojillos negros que centelleaban felizmente a un lado y a otro de su divertida y diminuta nariz. Totó pasaba el día jugando y Dorothy jugaba con él y lo quería muchísimo.

Hoy, sin embargo, no andaban jugando. Tío Henry estaba sentado en el escalón de la puerta y miraba con preocupación al cielo, que estaba más gris de lo normal. Dorothy permanecía junto a la puerta, con Totó en brazos, y también miraba al cielo. Tía Em lavaba los platos.

Del lejano norte llegaba el grave lamento del viento, tío Henry y Dorothy podían ver cómo se inclinaba la larga hierba, formando las ondas que anuncian tormenta. Luego empezó a llegar por el aire un agudo silbido que venía del sur, y al girar sus ojos hacia allí vieron que también la hierba se rizaba en aquella dirección.

De repente, tío Henry se levantó.

-Hay un ciclón en camino, Em -exclamó dirigiéndose a su esposa-. Iré a proteger el ganado.

Entonces salió corriendo hacia los cobertizos donde se guardaban las vacas y los caballos.

Tía Em dejó su trabajo y salió a la puerta. Con un simple vistazo entendió que el peligro estaba a la vuelta de la esquina.

-¡Rápido, Dorothy! -gritó-. ¡Corre hacia el sótano!

Totó saltó de las manos de Dorothy y se escondió bajo la cama, y la niña se lanzó a cogerlo. Tía Em, terriblemente asustada, abrió de golpe la trampilla del suelo y bajó la escalera, entrando en el pequeño y oscuro agujero. Dorothy atrapó por fin a Totó y se dispuso a seguir a su tía. Cuando había cruzado media habitación sonó un intenso aullido del viento, y la casa tembló con tanta fuerza que la niña perdió el equilibrio y se sentó de golpe en el suelo.

Entonces sucedió algo extraño.

La casa dio dos o tres vueltas y se alzó lentamente en el aire. Dorothy tenía la sensación de estar subiendo en globo.

El viento del norte y del sur se encontraron justo en el lugar preciso donde se hallaba la casa y la convirtieron en el centro del ciclón. En el centro de un ciclón, el aire está generalmente en calma, pero la gran presión que ejercía el viento en cada uno de sus costados la alzó más y más alto, hasta colocarla en la mismísima cúspide del ciclón; y allí permaneció y fue transportada kilómetros y kilómetros con la misma facilidad con la que uno transportaría una pluma.

Estaba muy oscuro y el viento rugía de modo horrible a su alrededor, pero Dorothy tuvo que admitir que el viaje estaba siendo bastante cómodo. Tras los primeros remolinos, y quitando la ocasión en la que la casa se había inclinado mucho, se sentía como mecida suavemente, tal como se mece a un bebé en su cuna.

A Totó no le gustaba. Corría por la habitación, de aquí para allá, ladrando con fuerza; en cambio, Dorothy se sentó tranquilamente en el suelo y esperó a ver qué pasaba.

Llegado el momento, Totó se acercó demasiado a la trampilla y se cayó. En un primer momento, la pequeña pensó que lo había perdido, pero enseguida vio que una de sus orejas sobresalía por el agujero. La fuerte presión del aire lo mantenía alzado y no podía caerse. Dorothy se arrastró hacia el agujero, cogió a Totó por la oreja y lo arrastró de vuelta a la habitación. Y después cerró la trampilla para que no sucedieran más accidentes.

Las horas pasaban y, poco a poco, Dorothy fue superando el susto, aunque se sentía muy sola, y el viento aullaba tan fuerte a su alrededor que casi se queda sorda. Al principio se había preguntado si acabaría hecha pedazos cuando la casa cayera al fin, pero ya que las horas pasaban y no ocurría nada terrible dejó de preocuparse y decidió esperar con calma y ver lo que le depararía el futuro. Al fin gateó por el inestable suelo hasta su cama y se tumbó. Totó la siguió y se echó junto a ella.

Pese al vaivén de la casa y al lamento del viento, Dorothy no tardó en cerrar los ojos y quedarse dormida.

Dorothy se despertó con un golpe fuerte y repentino, y, de no haber estado tendida en la mullida cama, seguramente se habría hecho daño. Pero todo lo que pasó fue que el impacto hizo que tomara aliento y se preguntase qué había sucedido. Totó apoyó su fría naricita en la cara de la niña y gimió sombríamente. Dorothy se sentó y notó que la casa ya no se estaba moviendo y fuera tampoco estaba a oscuras, un sol brillante entraba por la ventana, inundando la pequeña habitación. De un salto, salió de la cama y, con Totó a sus talones, corrió a abrir la puerta.

La pequeña dio un grito de sorpresa, miró a su alrededor y sus ojos se abrieron más y más frente a las maravillas que contempló.

El ciclón había colocado la casa, muy suavemente (para un ciclón) en medio de una tierra de belleza extraordinaria. Había encantadores rodales de césped verde por todas partes, con majestuosos árboles de los que colgaba abundante y suculenta fruta. Se mirara donde se mirase, había hileras de flores primorosas, y pájaros de un raro y brillante plumaje cantaban y silbaban en los árboles y en los arbustos. Más allá había un pequeño arroyo, que corría y relumbraba entre lomas verdes, y su rumor le parecía de lo más encantador a una niña pequeña que había vivido tanto tiempo en las praderas secas y grises.

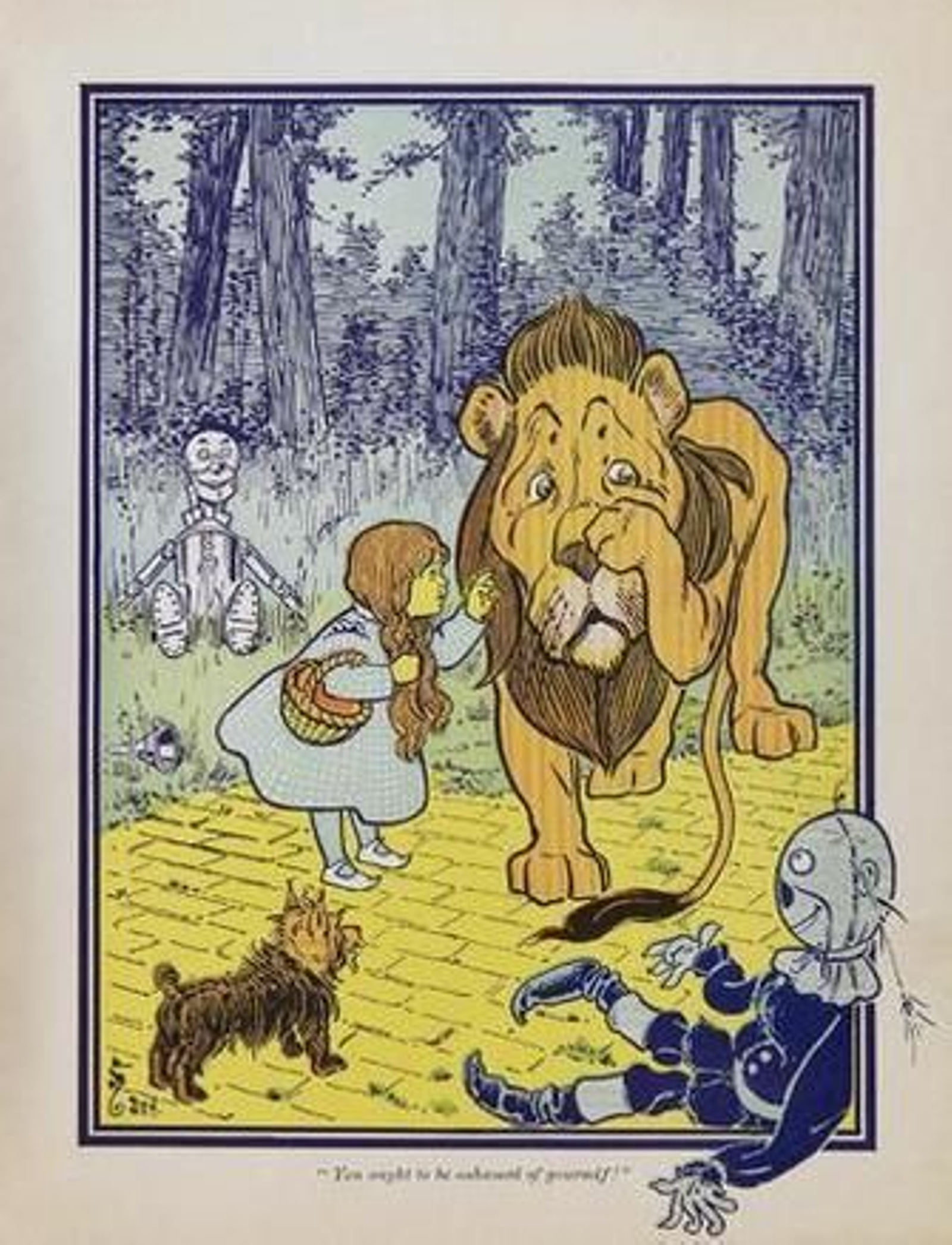

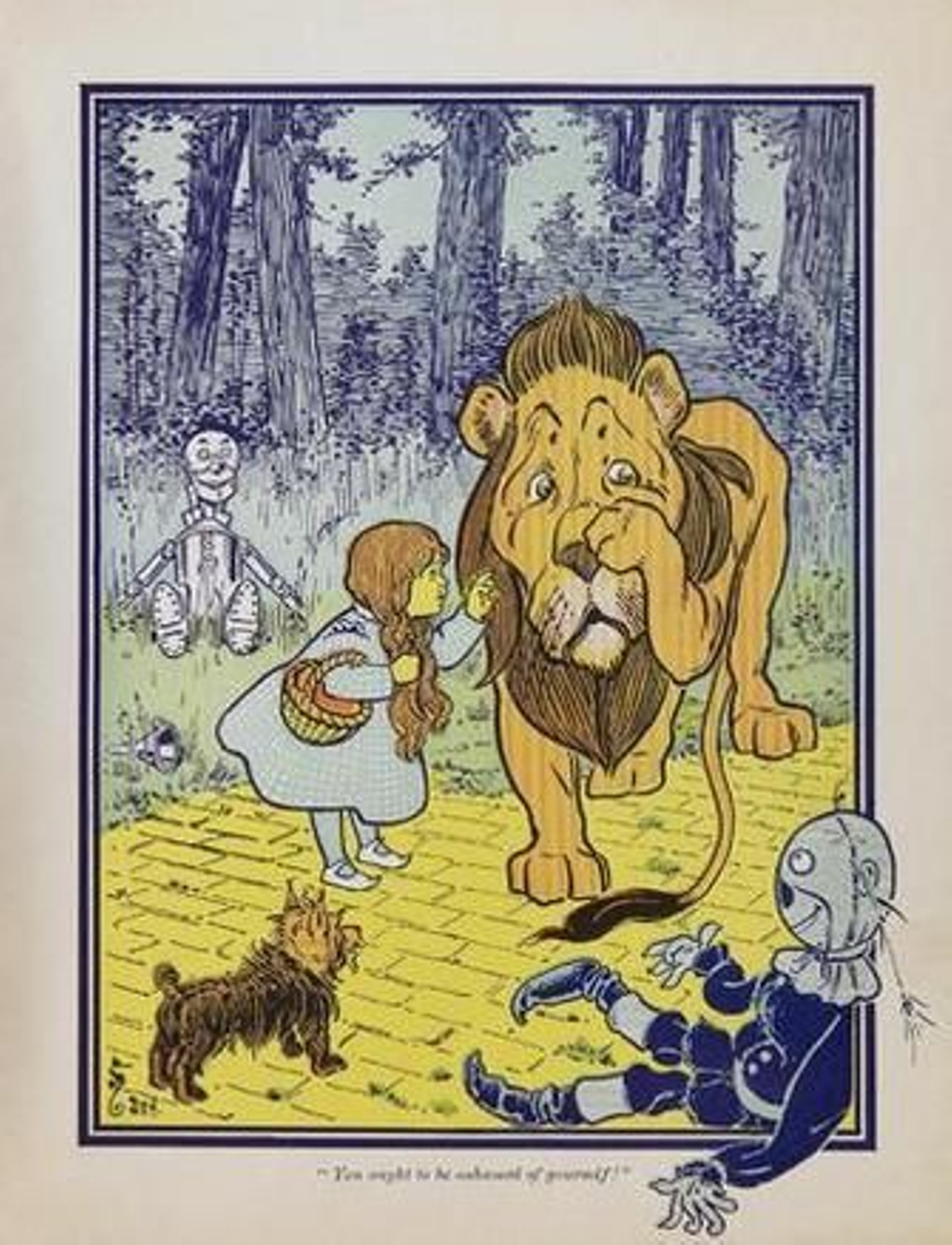

Mientras contemplaba con avidez el extraño y hermoso paisaje, advirtió que un grupo se aproximaba a ella, se trataba de las personas más extrañas que hubiera visto nunca. No eran tan grandes como los adultos a los que la niña estaba acostumbrada, pero tampoco eran muy pequeños. De hecho, parecían de la misma altura que Dorothy, que era una niña bastante crecida para su edad, aunque, a primera vista, aparentaban muchos más años.

Eran tres hombres y una mujer, todos insólitamente vestidos. Llevaban sombreros redondos y puntiagudos que se alzaban treinta centímetros sobre sus cabezas con pequeñas campanas en el ala que tintineaban suavemente por el movimiento. Los sombreros de los hombres eran azules, el sombrero de la pequeña mujer, blanco. Ella vestía un traje blanco trenzado, que colgaba desde sus hombros, salpicado de pequeñas estrellas que brillaban al sol como diamantes. Los hombres llevaban trajes azules, del mismo tono que sus sombreros, y botas bien pulidas con un ancho doblez azul en la parte superior. Dorothy pensó que los hombres debían ser tan viejos como tío Henry, puesto que dos de ellos tenían barba. La pequeña mujer era sin duda mucho mayor: su cara estaba cubierta de arrugas, su pelo era casi blanco, y caminaba con bastante dificultad.

L. Frank Baum. Edición y traducción de Ana Belén Ramos. Editorial Cátedra, Madrid, 2014. 256 páginas. 15,70 euros.

También te puede interesar

Lo último