En Londres, antes del fuego

fuera del mundo | la gran plaga

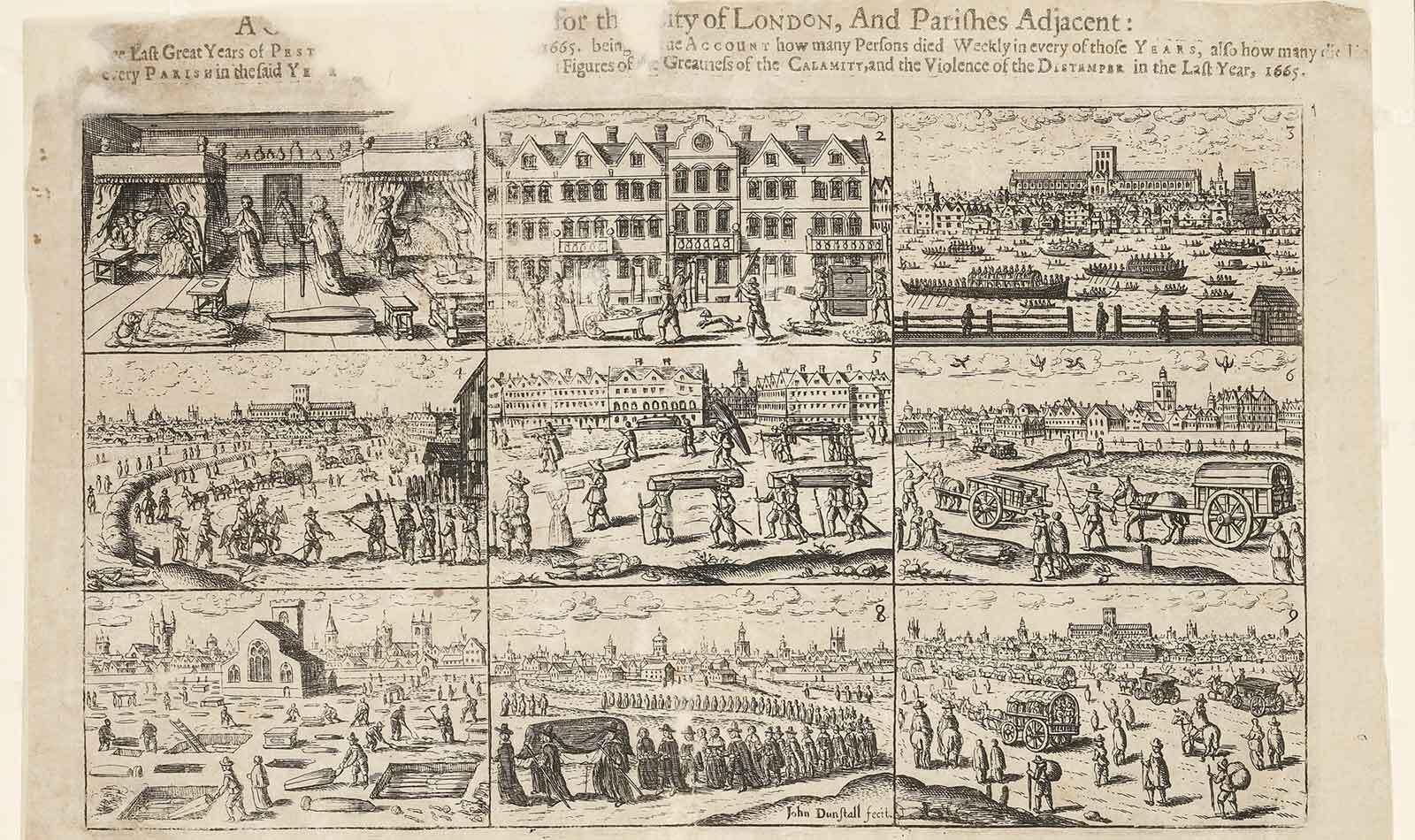

Durante la última gran epidemia de peste en Inglaterra, contagiados y no contagiados quedaban encerrados bajo vigilancia en la misma casa

Diario del año de la peste es uno de los mejores títulos que existen. Daniel Defoe era, entre otras muchas cosas, periodista, y sabía cómo vender su género. El Diario es un compendio de acontecimientos y anécdotas, algunas quizá falsas, otras quizá verdaderas, sobre la plaga que azotó Londres en 1665. Aunque se vendió como un relato personal de lo que fue la epidemia esto es tan falso como las iniciales (H.F) que dan voz a la recreación, ya que Defoe era sólo un niño pequeño por entonces. Lo que Defoe pone en pie es un mockumentary: una recreación falsa, con datos y espinazo reales, que te ofrece una radiografía certera de la realidad.

La plaga de la que habla Defoe barrió al 20% de la población londinense en apenas un par de años:las primeras muertes fueron las de dos comerciantes franceses a finales de 1664; en septiembre de 1665, el pico del contagio, los registros llegaron a los 8000 muertos por semana: “Pero se teme que la cifra verdadera de muertos se acerque a los 10.000 –apunta en su popular diario, este sí auténtico, Samuel Pepys–, en parte porque, en mitad de tal mortandad, no queda registro de los pobres. Y ni los cuáqueros ni otras congregaciones hacen sonar por ellos las campanas”.

Las muertes comenzaron a arreciar entre mayo y junio de ese año: quien pudo (incluida la Corte) huyó de Londres. Las sesiones en el Parlamento se suspendieron hasta octubre. El protagonista de Defoe no puede siquiera encontrar un caballo de alquiler cuando se decide a hacerlo, y ha de pasar la crisis en la ciudad.

Aunque se prohibieron “terminantemente” todas las diversiones y festejos públicos, así como las cenas en “cervecerías y tabernas”, parece que la vida social no llegó a suspenderse del todo –al menos, para el tremendo personaje que era Samuel Pepys–, aunque uno tuviera que hacer frente a la “molestia” de ir tropezándose con los cadáveres de los apestados por la calle: “He de procurar no volver a salir tarde”, reflexionaba al respecto el comerciante, en su línea de sinceridad acostumbrada: “Quisiera saber si las pelucas estarán todavía de moda cuando esto termine. Nadie se atreverá a comprarlas por temor de que pertenezcan a apestados”.

Siempre ha habido, como podemos apreciar, espíritus sensibles. Pero incluso Pepys y su familia terminaron saliendo de Londres: “A qué poca gente veo –se lamenta a finales de agosto–, y a los que alcanzo a ver parece que han abandonado el mundo”.

El verano marcó, también, la llegada del confinamiento para los londinenses. A las muchas fincas cerradas de aquellos que ya habían salido de la ciudad, iban uniéndose las casas “marcadas”. Se dispuso a un cuerpo de “examinadores” para señalar las casas y personas afectadas; igualmente, se designó a las llamadas “investigadoras”: mujeres “de buena reputación” que debían determinar de qué habían muerto los cuerpos: “Durante la época de la epidemia –relata Defoe–, estas mujeres no podían ejercer empleo alguno, ni atender comercios, ni servir de lavanderas”. También estaban las “enfermeras” que atendían a los moribundos. Había todo un ejército de mujeres dispuestas a aceptar estos encargos de alto riesgo, ya que miles de ellas habían quedado de repente sin recursos, al cerrar las casas para las que servían.

Cuando se detectaba a un enfermo en una casa, el protocolo era “informar de inmediato al examinador”. El colchón y la ropa de cama se oreaban con lumbre; y la casa había de permanecer cerrada, con todos sus habitantes dentro, sanos o enfermos, durante un mes. En la puerta, se pintaban una cruz roja de un pie de largo y la inscripción “Señor, ten piedad de nosotros”.

Por supuesto, este método de encierro se consideraba “cruel y poco cristiano”: “En estos confinamientos miserables falleció mucha gente que, como es lógico creer, no hubiera enfermado de haber tenido libertad”. Siempre había formas de escaparse: los vigilantes, dos por cada casa, eran los encargados de hacer los recados y se llevaban con ellos las llaves de la finca. Pero había quien hacía otras copias y aprovechaba el momento de ausencia, o desatornillaba la cerradura. Había otras formas un poco menos sutiles, por supuesto, como la extorsión o el encañonamiento. Y hubo guardianes apalizados, claro que sí: “No menos de 18 o 20 vigilantes fueron muertos”.

Los coetáneos de Defoe eran conscientes de que muchas enfermedades se transmitían “por el aire”, a falta de una explicación;y de que existía algo como el contagio. Por eso mascaban tabaco, salvia, cualquier cosa que pensaran actuaba como profiláctico; por eso los sahumerios y braseros;por eso apenas nadie, aun cuando estuviera sano, se atrevía a salir de su casa: “Si alguno compraba carne, la descolgaba él mismo” y el carnicero no tocaba el dinero.

El propio protagonista de Diario del año de la peste, siguiendo recomendación de su medico, se encierra con llave en su casa, junto a su familia y sirvientes, “con las ventanas aseguradas, sin abrir nunca una ventana si hacer un humo con brea, azufre o similar”. Como tenía “comodidades para hornear y comprar cerveza”, hizo acopio de harina y malta y con ellas sobrevive, a base de pan con mantequilla y queso.

Entre las muchísimas similitudes de escenario, Defoe apunta cómo la plaga llevó a la ruina a “maestros de manufactura” de ropa y muebles y artículos de adorno, construcción de barcos y edificios, aduanas y comerciantes. Quienes tenían dinero –o aprovecharon el río revuelto, como Pepys, que triplicó ese año su patrimonio– contribuían generosamente a obras de caridad, aterrados ante la eventualidad de un populacho desesperado.

Seguro que se pensó que, tras la peste, no podía haber mayor castigo. Pero luego llegó el incendio: ese que podía apagar “una mujer meando”(Carlos II dixit) pero que “consumió –afirma Defoe– todo cuanto la plaga había dejado”.

También te puede interesar