El boxeador y la muerte

Laurel y rosas

Esto es un homenaje a un boxeador. Quien ha sido boxeador, como lo es también el torero, nunca deja de serlo. Y no es que vaya por ahí con la defensa alta y los pies rápidos, directos de derecha y paso atrás –que a veces también–, sino que sabe que la vida es el contrincante más temible y nunca pierde: no deja de sacudirte, pero hay que levantarse una y otra vez. Sabe también que cada asalto es diferente: y que dentro del ring –como frente a la vida– cabe el éxito, el fracaso, la felicidad, el dolor, la resistencia y la alegría. Y que a veces un golpe fallido, un mal pie, lo cambia y lo transforma todo. Mi amigo Javier Ors, el periodista que mejor literatura hace ahora con el boxeo y autor de “Cuarteto de cuerdas” (Berenice), dice que los boxeadores son “tipos duros que tienen el coraje que hace falta para subir a dar golpes a otro ser humano que quiere noquearte, pero en realidad son seres muy vulnerables”. Y razón no le falta. Mi tío José Antonio Izquierdo Morales (Chiclana, 1948-2022) era así. Nadie tenía más coraje, pero a la vez era el más vez temperamental y el más frágil. Pero nunca se le notaba.

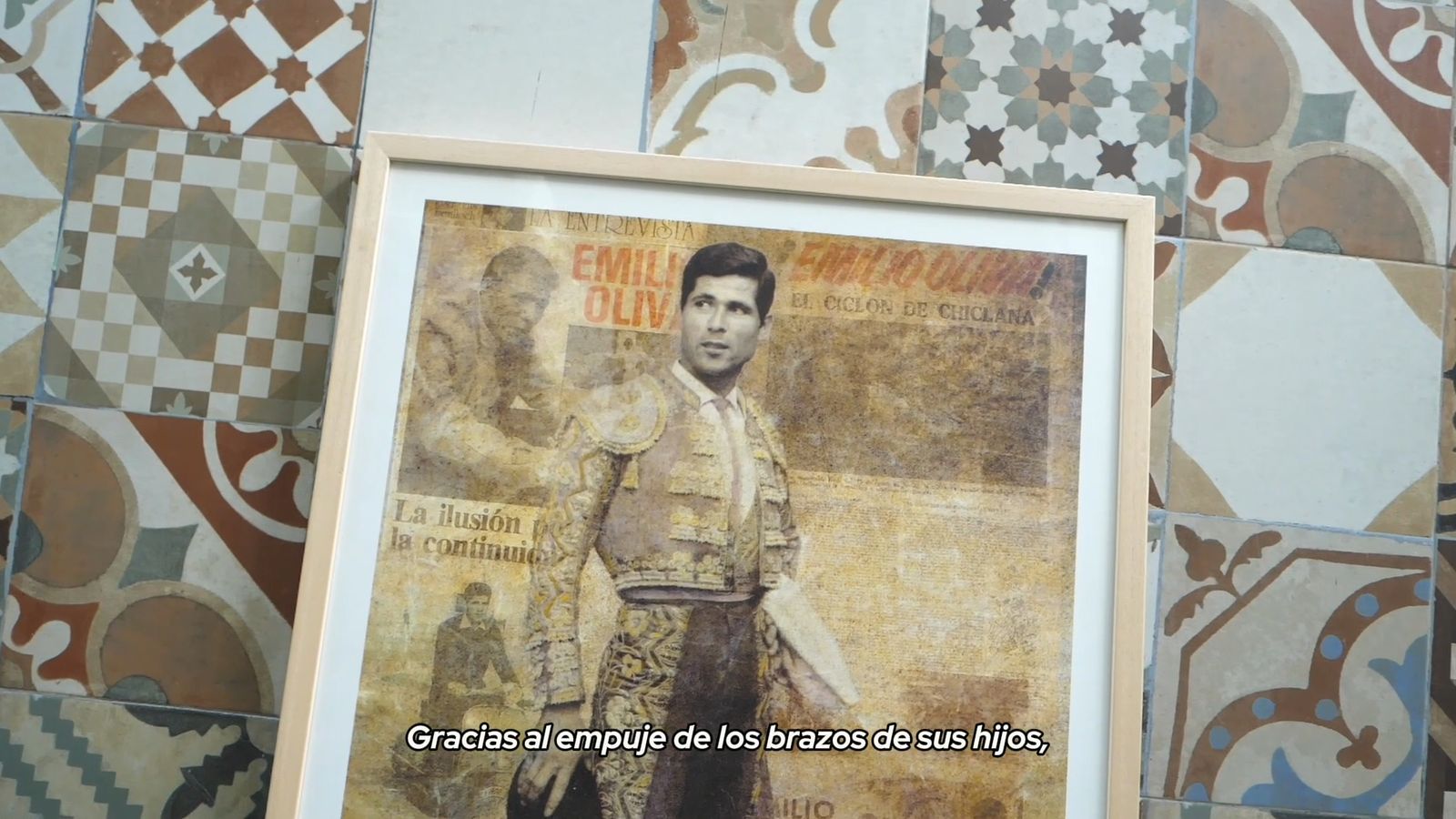

José Antonio Izquierdo Morales, Chiona también como su padre y sus hermanos, nunca dejaba de contar historias. Sus propia vida, sus combates de peso mosca, sus viajes y sus entrenamientos. Volvía una y otra vez a sus escasos veinte años cuando ganó el Campeonato de Andalucía de 1969 representando a Cádiz. Y fue a Barcelona al Nacional y se hizo aquella foto con el gran Pepe Legrá, junto a otros compañeros de guantes como José Volcy y Manuel Gómez. A Los Ángeles, el bastión familiar, que fue pensión, antes de ser sala de fiestas y discoteca en la orilla de La Banda, pero que también fue su propio gimnasio, y el de muchos otros en una época en la que el boxeo era una “edad de oro” y un futuro que muchos buscaron entre doce cuerdas –no dieciséis, como ahora– porque no tenían otro. José Antonio Izquierdo Morales, no era el caso. Llegó a los guantes y al crochet, a aprender a no doblar la rodilla, porque vio en aquel deporte nobleza e ilusión, trabajo y pasión, en una Chiclana que ya se iba transformando. También era profundamente chiclanero.

En las fotos de aquella época, al púgil siempre se le veía sonriendo, aunque estuviera encima del ring. Esto es también el homenaje a esa sonrisa. Poca gente tenía una sonrisa tan limpia, tan refulgente, tan contagiosa: que casi siempre era cuando veía disfrutar a los suyos, a mi tía Conchi Rodríguez Ragel, a mis primos, a Juani, a Tanín y a Inma, y más que a nadie a su nieta, Mérida. Quiso ser el mejor marido y el mejor padre, y el mejor abuelo, porque lo aprendió haciendo guantes, con el deporte, incluso jugando al fútbol –su otra pasión–, como contaba reiteradamente, con una pelota de trapo en la calle y una ilusión intacta de niño que no necesita mucho más para ser feliz. Hay que luchar siempre, entrenar, sudar, vivir, aprender, disfrutar también, para ser el mejor, aunque no lo seas seguramente, aunque nunca llegues a ser profesional.

Qué extraño bálsamo es la nostalgia. Acaso la única salvación es esta memoria, aquellos momentos de convivencia en Los Ángeles, en la calle de La Vega, en la Plaza, escenarios también de sus negocios de papel pintado, flores y ropa. Pero sobre todo en su casa, siempre junto a mi tía Conchi –toda la vida juntos, uña y carne–, siempre anfitrión, siempre acogedor, siempre entregado y siempre abierto a los demás. Sí, la salvación son estos recuerdos de risas, comidas, debate político, cerdos, almendros, fútbol, familia, conejos y gallos, la piscina y el café con dulces de la tarde. En las malas, cuando la vida le golpeaba sin compasión, y en las buenas, cuando esquivaba los ganchos de izquierda y contratacaba. También en Madrid, parrillada siempre de por medio: porque hay que celebrar que seguimos en el ring, y los que queremos están cerca.

Esto es un homenaje a un boxeador. Quien ha sido boxeador, sabe cuando el combate ha acabado. Él lo sabía, pero si no hubiera sido boxeador quizás se habría ido hace ya mucho. Inma, su hija pequeña, lo despidió este 20 de enero, ella lo dice todo y no cabe añadir más: “Qué padrazo, qué abuelo... has sido, eres y serás. Qué alivio verte y que tristeza dejarte ir. Cuanto te hemos querido y te seguiremos queriendo por siempre. No hay palabras para describir lo que has significado en nuestras vidas, el amor que nos has dado, y qué decir de tu rubia, siempre a tu lado, siempre juntos. Jamás vi tanto amor entre dos personas”.

Y este es también un homenaje a mi tía Conchi, y a mis primos. “Hemos estado contigo en tu vida y tu partida, y aunque hemos sufrido mucho, tú el primero, quiero que sepas que, por fin, te fuiste en paz, sabiendo todo lo que sentimos por ti –escribió también Inma– . Ya era hora de partir, aunque mi corazón no lo quisiera aceptar. Gracias por haber sido mi padre, nuestro padre, si viviera mil vidas, siempre te elegiría a ti. Hasta pronto, se va una parte de cada uno de nosotros contigo y así siempre estarás lleno de amor y compañía allá donde estés. Te quiero con todo mi corazón, ¡qué padre más fuerte y más valiente!”.

También te puede interesar

Contenido ofrecido por Hospitales Pascual

Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas