“La salud mental empieza a ser un tema de debate normalizado”

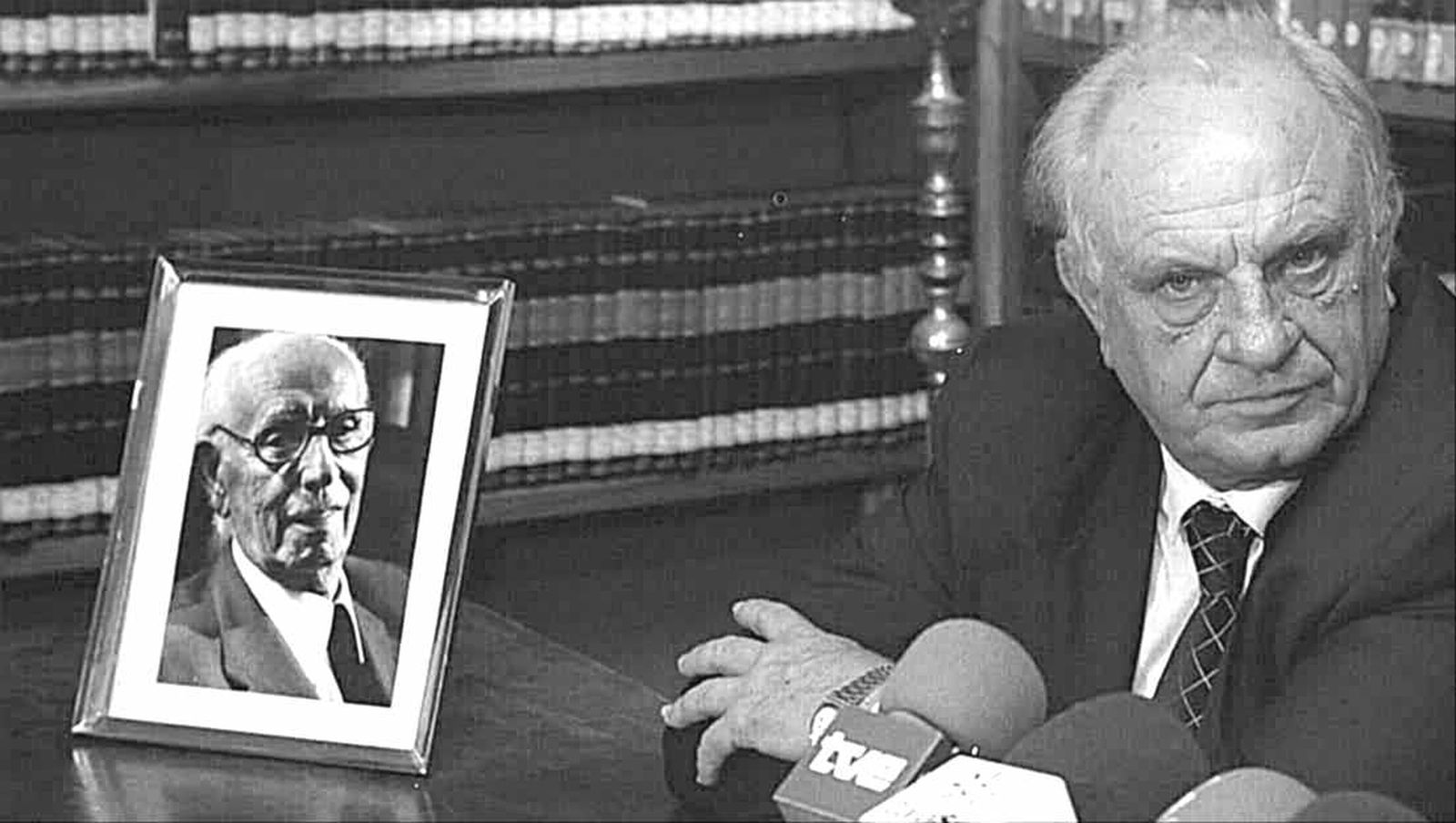

Javier Prado | Presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica

Cádiz acoge hasta mañana sábado el congreso de esta entidad, que debatirá sobre el presente y el futuro de una especialidad médica cada vez más demandada en España

Plataforma ciudadana en defensa de la salud mental

AIG lleva a Pleno la atención psicológica

Javier Prado (Tarragona, 1984) es el presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica, la entidad que hasta mañana celebra en Cádiz su congreso anual reuniendo a más de 1.000 especialistas. Con destino en el hospital Miguel Servet de Zaragoza , centro al que considera su “cuna formativa”, Prado analiza en esta entrevista el momento actual de la salud mental en España y la demanda de una especialidad médica que tiene mucho que decir en el devenir de la sociedad.

–¿Cómo explicar brevemente qué es la psicología clínica?

–Es una especialidad sanitaria, de carácter médico, con un programa formativo de cuatro años en el sistema nacional de salud, y básicamente es la disciplina que se dedica a la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento psicológico de los trastornos mentales, como una alternativa psicosocial a otros tipos de tratamientos como son los médicos, más basados en la psicofarmacología u otro tipo de fórmulas. Básicamente, todo nuestro trabajo es a través de la palabra, de la conversación, buscando que las soluciones surjan de ese proceso.

–Distinto del psiquiatra.

–El psiquiatra sería otra especialidad complementaria con la nuestra, muchas veces nucleada en el mismo tipo de dispositivos, con el que compartimos muchos espacios y trabajamos en equipo. Especialmente en los trastornos muy graves necesitamos ambos tipos de herramientas, las más farmacológicas y biológicas de esa disciplina y las más psicosociales o psicológicas nuestras que involucran además a otro tipo de profesionales, como el trabajo social. Sobre todo hay una relación muy marcada, que queremos reivindicar en este congreso, entre los problemas de salud mental y los aspectos sociales en todas estas cuestiones en las que ahora parece que la salud mental está tan en boga. Parece que se está empezando a visibilizar y destapar todas esas situaciones relacionadas con este asunto y que muchas veces están muy determinadas por los determinantes sociales de la salud: los problemas laborales, las dificultades con la vivienda, esta especie de precarizado en el que estamos entrando progresivamente en los últimos 20 años en nuestro país, sobre todo a través del estrés, y que influye en que las personas tengan trastornos mentales fuertes o haya un incremento de eso que está ahí y no sabemos ubicar, que es el malestar de la gente. No es propiamente un trastorno mental, pero nos está señalando que la gente no está bien, que le cuesta la vida, que a la gente le duelen las cosas, que estamos en una época donde el sufrimiento parece estar más en primer plano que en otras generaciones.

–¿Y a qué se debe esa mayor visibilización de los problemas de salud mental respecto a un tiempo anterior?

–Creo que hay diferentes elementos. Evidentemente hay una mayor conciencia que hace que seamos más sensibles, consultemos más y, como consecuencia, se detectan cosas que antes estaban soterradas o que se gestionaban por otros mecanismos. La salud mental empieza a ser ahora un tema normalizado de debate, pero muchas veces fue un tema en el que las personas que lo sufrían tenían muchas dificultades para sentir que era legítimo hablar de esas cuestiones. Hay un incremento de su concienciación y, en consecuencia, se demanda ayuda. Y, luego, todos los problemas sociales que hemos señalado antes hace que la gente se encuentre peor, que tenga un horizonte de futuro más difícil de ver, la vida es más compleja, es más líquida, antes estaba como más ordenada. Y, a su vez, con el individualismo que se está generando, la pérdida de las redes naturales de apoyo, las familias tradicionales, los lugares comunitarios donde muchas veces se resolvían de manera natural los procesos, la gente se ve en la necesidad de resolver sus propios problemas de manera individual.

Y por eso uno de los lemas del congreso es volver a lo comunitario y vincular lo comunitario con la calidad. No vamos a resolver esta situación que tenemos con más psicólogos clínicos, aunque hagan falta; no lo vamos a resolver con más especialistas en psiquiatría, enfermería, trabajo social, aunque los necesitamos porque claramente estamos infradotados, sino que también hay que volver a repensar cómo atendemos las cosas como sociedad, hasta qué punto nos apoyamos los unos a los otros, cómo nos estamos separando e individualizando en estas cuestiones y qué efectos está teniendo eso. Antes había más soporte social, mucha más comunidad y eso era un amortiguador social del malestar. Estas cosas también se están transformando e influyendo.

–Y también parece que acudir a un psicólogo va siendo algo más normalizado.

–Tenía cierto tabú, se ha normalizado e incluso nos hemos pasado al otro extremo, en el sentido en el que no siendo necesario o pertinente o estando contraindicado, la sensación es que no hacer terapia es como... ¡Pero si está de moda! Entre la invisibilización y esto... Nosotros nos quejamos mucho de la sobremedicación del sufrimiento, que tenemos que hacer algo con eso. Hay que trabajar alternativas, que no puede ser siempre cambiar la medicación por terapia porque, por bien dotado que esté un sistema, los recursos siempre tienden a ser finitos. Hay que ser eficientes y responsables.

–Generalizando mucho: se habla de depresión, traumas infantiles... ¿Pero es el suicidio lo que más nos deba preocupar como sociedad?

–El suicidio nos debe preocupar porque desde 2020, año tras año, están subiendo las cifras y cada año marcamos el récord histórico en nuestro país. Es verdad que cuando analizas el número de suicidios por habitante respecto a la media europea, no estamos tan mal. Pero no nos debe servir. Más de 4.000 suicidios al año, sabiendo además que muchas veces la cifra es mayor, nos debe hacer tomar conciencia de que hay que hacer un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que involucre a las comunidades autónomas. Es complejo, pero es un reto de país. Pero con un buen criterio, sin politizar, entendiendo cuáles son los lugares donde más hace falta; los datos son muy claros: Asturias, Galicia y Andalucía son las que tienen mayor tasa de suicidio por cien mil habitantes. Hay que evaluarlo y ver qué está pasando en estos lugares. No toda la prevención del suicidio se va a resolver con medidas sanitarias, que son el último eslabón. Ante una demanda de ayuda tiene que haber un recurso eficaz. Aquí hay prevención, políticas sociales, políticas territoriales... Y los políticos deben trabajar para un beneficio común del país.

–No sé si conoce que el artículo 13 de la Constitución de Cádiz de 1812 dice: “El objeto del gobierno es la felicidad de la nación”.

–¡La Pepa! No lo conocía... (ríe). Conocía lo de la Constitución de Estados Unidos, que dice algo parecido. Lo que sí sabemos es que el artículo 43 de la Constitución actual habla del derecho a la protección de la salud, incluida la salud mental, y que corresponde a los gobiernos, a los poderes públicos, gobernar y crear las políticas que permitan hacer eso. No sé si para que la gente pueda ser feliz, pero sí al menos encontrarse en una situación que le permita dirigirse a ese camino, intentarlo.

Una asistencia récord de más de 1.000 especialistas

Desde ayer y hasta mañana se dan cita en Cádiz más de 1.000 especialistas en psicología clínica, una especialidad médica encargada de afrontar el tratamiento de los trastornos mentales desde la palabra. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, fue el encargado de inaugurar este encuentro asegurando que su departamento “recoge el guante” lanzado por el congreso en su lema de este año: ‘Calidad, derechos y comunidad’, en un compromiso de “dar respuesta” a la realidad de los trastornos mentales desde la sanidad pública. Padilla defendió también la necesidad de abordar el sufrimiento psíquico y su tratamiento “de una manera transversal”, implicando a los ministerios que, por ejemplo, deben hacer frente a los efectos de la precariedad laboral, el efecto climático o la violencia machista.

También te puede interesar

Lo último